Александр О. Филипп в детстве увидел фильм Хичкока "Головокружение" и заметил, что бордовые обои в ресторане, по которому идет героиня Ким Новак, такие же, как в его гостиной. С этого началось его увлечение актрисой, и теперь он снял документальный фильм "Головокружение Ким Новак".

Новак давно бросила ненавистный Голливуд и посвятила себя живописи: среди работ, которые она демонстрирует на экране, портрет бабушки, утопающей в вихре разноцветных штрихов. Значительная часть ее имущества погибла в калифорнийских пожарах, но фотоальбомы и гардероб уцелели, и кульминация фильма – появление серого костюма, в котором героиня и ее двойница ходили в "Головокружении". Oh my Gosh! – восклицает Новак, извлекая знаменитый костюм из коробки, и нам остается только повторить эти слова.

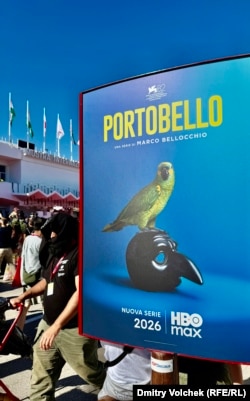

Фильм начинается с жалоб 92-летней героини на плохое самочувствие, но все же она приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм и получить Золотого Льва за вклад в киноискусство. Такую же награду получил в Венеции Вернер Херцог, а награждал его Фрэнсис Форд Коппола. Перед фестивальным дворцом сияют рекламы нового сериала Марка Беллоккьо "Портобелло" – это название популярной телепрограммы, модератора которой в начале 80-х по ошибке заподозрили в связях с мафией. Беллоккьо завершает многолетнее исследование темной эпохи итальянской политики, "свинцовых лет", и готовится к съемкам фильма "Сокол" о бизнесмене Серджо Маркьоне, которого называли спасителем компании FIAT.

После премьеры двух серий "Портобелло" дамы в вечерних платьях исчезают из главного зала, и его заполняют хипстеры. Уже почти час ночи, и нам предстоит настоящий midnight movie – "Орфей" по иллюстрированному роману Дино Буццати (1969). История музыканта Орфея, проникающего в загадочный миланский особняк, чтобы спасти очаровательную Эвру, наполнена отсылками ко всему на свете – от Мельеса до Ардженто, а режиссер-дебютант Вирджилио Виллорези сообщает, что "учился алхимическому синтезу у Гарри Смита, структурной онтологии у Йонаса Мекаса, как делать искусство из мусора у Джека Смита, ритуальной магии у Кеннета Энгера". В самом деле его "Орфей" – подарок для синефилов, увлеченных поиском цитат и аллюзий.

Одзу говорил, что он повар, умеющий готовить только блюда из тофу

Завсегдатаи Венецианского фестиваля знают, что одна из его лучших программ – Venice Classics, объединяющая отреставрированные шедевры с документальными фильмами об истории кино. В числе последних – "Дневники Одзу", биография режиссера, которого, как рассказывает Киёси Куросава, в Японии надолго забыли, но потом признали величайшим мастером в истории национального кино. Сам Ясудзиро Одзу, впрочем, скромно говорил, что он повар, умеющий готовить только блюда из тофу и не способный поджарить отбивную. Американский документалист Дэниел Рейм тщательно подошел к делу: отрывки из дневников Одзу читает голос, похожий на авторский, комментарии дают Вим Вендерс, Люк Дарденн и другие знаменитости. Более того: Рейм разыскал актеров, которые снимались у Одзу 70 лет назад, и записал их воспоминания.

Бунюэля хотели депортировать из страны и даже пытались побить

Режиссеру фильма "Память о Забытых" Хавьеру Эспаде удалось найти помощницу Луиса Бунюэля, которая ходила с ним в тюрьму, где режиссер беседовал с несовершеннолетними преступниками, чтобы герои его фильма Los Olvidados выглядели достоверно. В наши дни этот фильм кажется абсолютно невинным, но в Мексике в 1950 году он вызвал скандал. Бунюэля хотели депортировать из страны и даже пытались побить. Критиков, в частности, возмутило неуважительное изображение матери, которая не кормит Педро ужином, чтобы наказать за плохое поведение. Мексиканская мать никогда не поступила бы так! Продюсеры заставили Бунюэля снять альтернативный финал: Педро взялся за ум и идет в школу. К счастью, эта пленка осталась в архиве, и ее почти никто не видел. Только после европейского успеха режиссера простили, и теперь "Забытые" объявлены в Мексике национальным достоянием.

Шутка муз: сразу после "Памяти о Забытых" показывают новый мексиканский фильм "В дороге" с таким сюжетом: драгдилер, которого бросил любовник-дальнобойщик, предлагает другому водителю грузовика, гетеросексуалу, вместе торговать порошком. Тот готов на что угодно за дозу. По дороге герой соблазняет нового приятеля и убивает первого любовника. В финале – сцена кастрации, от которой кровь стынет в жилах. Всё это никого не смущает, публика в беломраморном зале рукоплещет съемочной группе, а жюри конкурсной программы "Горизонты" присуждает ему главный приз.

Он ненавидит продюсеров, кинокритиков, актеров, да и само кино

Да, эпоха скандалов в кино завершилась, и Франко Мареско в "Фильме для Бене" вспоминает один из последних: в 1998 году блюстители нравственности (в ряды которых проник Франко Дзефирелли) осуждали его фильм "Тото, который жил дважды". Театральный режиссер Кармело Бене, с которым Мареско встречался в Палермо, процитировал Селина: повезло тому, кто прожил жизнь, не познав всей глубины человеческой гнусности. Мареско, такой же мизантроп и циник, как Селин, коллекционирует всевозможных фриков, упивается ничтожеством человечества, глумится над косностью святош и нелепостью церковных ритуалов, но не щадит и самого себя. Задуманный фильм о Кармело Бене не может быть снят, потому что режиссер, то есть сам Мареско, безнадежно спятил и скрывается от съемочной группы в монастыре, где дает обет молчания. Он ненавидит продюсеров, кинокритиков, актеров, да и само кино – возможно, оно все-таки умерло и не заслуживает ничего, кроме отвращения, как любая падаль? Ответ на этот вопрос Мареско дает, демонстрируя отрывки из своих старых работ, передач знаменитой хулиганской телепрограммы Cinico TV, фильмов о сицилийской мафии и, конечно же, великолепного "Тото". У него нет ничего святого, даже знаменитую сцену из "Седьмой печати" Бергмана он осмеливается пародировать. Итальянская критика справедливо называет "Фильм для Бене" гениальным, но жюри во главе с Александром Пейном его проигнорировало.

Наблюдения туриста, попавшего в чужую карусель по велению любви

Одним из героев Венецианского кинофестиваля стал Цай Минлян. В "Дневниках Одзу" он размышляет о поздних фильмах японского режиссера, в программе Venice Classics показали отреставрированную версию его шедевра Vive l’amour (1994), а вне конкурса – новый фильм "Домой". Домой, в лаосскую деревню, возвращается партнер режиссера, Анон Хонхынсай (история их знакомства рассказана в фильме "Дни", 2020), и камера любуется каждым его движением, когда он готовит обед или подметает ступени в святилище. Цай не знает лаосского языка, но мелодичность речи Анона его завораживает, так что и зрителю предлагают домашние разговоры без перевода. В начале фильма мы видим карусель, из которой пытается, но не может убежать собака, в финале – гостиничную постель. "Домой" – наблюдения туриста, попавшего в чужую карусель по велению любви.

Мастер автофикшн Росс Макэлви больше десяти лет ничего не снимал, и в новом фильме "Ремейк" объясняет, что с ним происходило в эти годы. Его любимый сын погиб от героина, и теперь, пытаясь осмыслить эту трагедию, Макэлви пересматривает свои старые пленки, на которых запечатлен Эдриан. Возможно, юношу сгубил призрак "сладкой жизни", которую он наблюдал на кинофестивалях, в том числе и в Венеции? В отличие от Мареско, Макэлви относится к кинематографу серьезно и гордится своими достижениями. Его сын тоже пытался стать режиссером, но ничего не добился и погрузился в саморазрушение. Как и почему милый мальчик, катавшийся на лыжах, превратился в маньяка, размышляющего только о том, где раздобыть следующую дозу? Росс Макэлви этого не знает, а зрителям остается только рыдать в плюшевых креслах, наблюдая печальную метаморфозу.

Зрители оказываются на вертолетной площадке гонконгского небоскреба

Ответ на вопросы Франко Мареско о будущем кино можно найти на острове Лазаретто Веккьо, где показывают программу Venice Immersive, и в венецианском Арсенале, где хореографические этюды Уэйна Макргегора превращены в панорамное 3D-шоу, так что зрители оказываются на вертолетной площадке гонконгского небоскреба среди танцоров с жемчужными сережками (знак принадлежности к труппе).

В 1882 году, когда англичане принялись бомбить Александрию, семья Константиноса Кавафиса бежала в Константинополь, и там юный поэт начал вести дневник под названием "Константинополиада". Эта тетрадь и другие юношеские сочинения Кавафиса стали основой проекта Constantinopoliad, который показывают на острове Лазаретто Веккьо.

Использую невнятное слово "проект", потому что это не фильм, а небывалый жанр – книга, в которую вставлены камни, обточенные водой, слайды (на одном – скелет дельфина), рисунки, фрагменты рукописей и даже неопубликованный рассказ Кавафиса. Читать книгу нужно под руководством автора, которая называет себя Sister Sylvester, а свой жанр – визуальным эссе. В этом эссе сплетаются многочисленные линии – от греко-турецкого обмена населением до судьбы астронома Антониади, который перед смертью сжег свой архив (нам предлагают вообразить, что он был знаком с Кавафисом). Экрана нет, только наушники и книга, но кажется, что посмотрел увлекательный фильм.

На острове DrMorro все разломано, тревожно и утопает в бензине

Есть в программе Venice Immersive и новая работа художника, называющего себя DrMorro. "Ритуал" – альтернативный мир, по которому можно блуждать, следуя маршруту или (как предпочел сделать я), спрыгивая с него и исследуя наполненные завораживающими деталями закоулки. Я сразу догадался, что блистательный DrMorro из России или откуда-то из постсоветского мира, потому что на его острове все разломано, тревожно и утопает в бензине.

Премию за лучший полнометражный дебют получила Настя Коркия. 4 года назад в Венеции уже показывали ее документальный фильм "ГЭС-2" о создании центра современного искусства в Москве. В 2022 году Настя покинула Россию, и ее новый фильм "Короткое лето" снимался в Сербии. Восьмилетняя девочка Катя (Майя Плешкевич) живет на даче, ее дед разводится с бабушкой, по радио рассказывают о боях в Чечне, жуткие новости идут фоном, и дачников интересуют только грибы, но ощущение, что рялом происходит что-то ужасное, висит, словно грозовая туча.

Я попросил режиссера рассказать о съемках:

– Я начала писать сценарий еще до полномасштабного вторжения, но основная часть работы уже проходила после этого, и, конечно, сценарий сильно поменялся, потому что возникла необходимость попробовать отрефлексировать, что происходит с нами, со страной. Мне было важно показать состояние страны, когда где-то вдалеке идет война, которую ты можешь не замечать. Но при этом она все равно придет в виде людей с ампутированными ногами, в виде человека с расстройством психики. От войны не увернуться в обычной гражданской жизни, она все равно тебя настигнет. Но я намеренно не показывала Чеченскую войну вблизи, потому что никогда не была ее частью. И мне было важно такую перспективу показать, чтобы было даже отчасти непонятно, о какой войне идет речь. Чтобы все складывалось в отголоски войн, которые постоянно происходят где-то далеко.

– Антон Долин пишет, что ваш фильм об инфантильности, о народе-ребёнке. У вас ведь даже мужики пускают на завалинке мыльные пузыри. Вы согласны с такой интерпретацией?

Война только сильнее набирает обороты, если её не замечать

– Да, я размышляла, что в целом нам свойственно пытаться отворачиваться от происходящего. Это такая выученная необходимость, которая многим свойственна: вот там где-то война происходит, а мы её не заметим. Самый тяжёлый и болезненный момент, что люди предпочитают просто не смотреть туда, где больно. Это, наверное, общечеловеческая вещь, но, мне кажется, это особенно нам свойственно, и в итоге именно это и приводит к войнам. В такой большой стране, как Россия, войну легко не заметить, но она только сильнее набирает обороты, если её не замечать.

– Это ваша история? Девочка – это вы?

– Я бы не назвала этот фильм автобиографичным, но я вспоминала о своих бабушке и дедушке.

– Как вы проводили кастинг? За границей это наверняка было непросто?

– Да, это был непростой момент, потому что это немецко-французско-сербская копродукция, и мы не могли работать с актёрами, которые живут в России. Поэтому мы искали по всему миру и в первую очередь среди тех, кто уехал из России. У нас был обширный кастинг в Сербии. Примерно 300 детей я отсмотрела, потому что очень многие уехали в Сербию после начала войны. И как только я увидела Майю, сразу стало понятно, что это тот человек, который может спасти наш фильм. Она удивительная, просто прирождённая актриса. Мне не пришлось много с ней работать, она просто всё сразу поняла сама и была удивительным помощником на съёмках, никогда никаких капризов, всегда готова работать с огромным оптимизмом.

И, конечно, не могу не отметить Александра Феклистова, прекрасного актёра, который тоже согласился участвовать в наших съёмках. Хорошую удалось собрать компанию.

Жуткая история превращается в тунисский телесериал

23 минуты 50 секунд продолжались аплодисменты после премьеры фильма "Голос Хинд Раджаб". Говорят, это рекорд в истории кинофестивалей. Феномен венецианских оваций даже стал предметом критического исследования. Еще до начала фестиваля появилось коллективное воззвание с призывом осудить действия Израиля в Газе, на Лидо прошла демонстрация, так что основанный на подлинных аудиозаписях фильм о шестилетней палестинской девочке, умоляющей работников "Красного полумесяца" спасти ее и через несколько часов погибающей вместе с работниками скорой помощи, считался основным претендентом на главную награду. Возможно, Каутер Бен Ханья следовало снять на этом материале документальный фильм, но гибридный вариант, который она выбрала, с утомительной реконструкцией разговоров в офисе службы спасения, превращают жуткую историю в тунисский телесериал. Жюри в результате наградило "Голос Хинд Раджаб" Серебряным львом, а Золотого приберегло для Джима Джармуша.

Это поистине соломоново решение, которое можно понять. Понятно, и почему был проигнорирован хулиганский (и слишком итальянский) фильм Мареско. Но выдающееся перевоплощение Валерии Бруни-Тедески в Элеонору Дузе в фильме Пьетро Марчелло безусловно стоило бы отметить. К тому же живописный фильм "Дузе" о последних годах жизни великой актрисы, ее возвращении на сцену и отношениях с Габриэле д’Аннунцио и Муссолини снимался в венецианской лагуне, совсем недалеко от кинозала, в котором прошла его премьера.