Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?

Здесь вы можете найти ссылки на предыдущие серии цикла.

Московские неприятности на Кавказе

Горы и долины за главным Кавказским хребтом, как и поселения христианских народов, армян и грузин, манили власти Государства Московского всерьез со времен Ивана Грозного.

Началось все с Северного Дагестана, куда в 1560 году царь отправляет в поход астраханского воеводу Ивана Черемисинова по просьбе лояльных Москве кабардинцев – для военных действий против нападавшего на них Тарковского шамхальства. Акция была задумана как удар по противнику, в своей политике ориентированному на Османскую империю и Крымское ханство.

Летом 1560 года войско Черемисинова отплывает на стругах из Астрахани, морем доходит до Тарки и высаживается в паре верст от крепости. Воевода берет цитадель неожиданной атакой буквально за полдня и почти без потерь. Правитель Будай I ибн Умал-Мухаммад со своим отрядом ввиду явного преимущества имевших пушки московитов отступил в горы. Воевода не пытается удержать город, который его армия грабит и сжигает. Цель экспедиции – покарать врага, показать силу войск, стоящих в недавно взятой русскими Астрахани.

В пору царствования Федора Иоанновича кахетинский царь Александр II, стремившийся вступить в русское подданство и защитить грузинские земли от набегов горцев, настойчиво просил московского царя послать на шамхала свою рать. Терский воевода Хворостин в ответ на жалобы, что правитель Тарков перекрывает путь в Имеретию, послал в 1589 году воеводу Григория Засекина воевать с шамхалом. Войско правителя Тарки было разбито, шамхал ранен в битве и с большими потерями отступил в горы. Был сожжен Эндирей и захвачено большое количество пленных. Поражение не склонило шамхала к миру, и вскоре он совершил очередной набег на грузинские земли, но был отбит. В 1592 году в Москву прибыло грузинское посольство. Царь Александр уверял царя Федора, что для защиты путей сообщения необходимо занять Тарки и посадить туда "государевых людей", обещая послать для совместных действий грузинское войско.

В 1594 году Хворостинин собрал до 5 тысяч войска и двинулся на Тарки. Он успешно перешел реку Койсу, оставив в укреплении Койсинского острога тысячу бойцов в резерве с воеводой Владимиром Долгоруковым. Выйдя к Тарки, воевода стал ожидать подхода грузинского войска, которое в поход не собралось. Осадный лагерь стал подвергаться набегам, как и пути их сообщения с тылом. Нападения не давали осаждающим покоя. Так протянулось до осени. Грузинских войск не было, русских одолевали болезни. Было решено снять осаду и уходить. Осенью так и поступили, но отступающие сбились с дороги и потеряли время. Это позволило шамхалу собрать значительные силы. Кумыки обнаружили, что русские ушли, и устремились за ними в погоню. Уходящую рать начали настигать конные отряды горцев, завязывая с отходящими бой. Русские, выстраиваясь в кольцо, упорно отбивали атаки и, "устилая путь каждого перехода телами убитых и раненых своих и неприятельских", двигались дальше. В Койсинский острог вернулась лишь четверть войска, отправленного в экспедицию. Виновником посчитали грузинского царя, не приславшего помощи. Тот оправдывался, сетуя на непроходимость дороги. Царь Федор I отвечал, что "если разбойник шамхал находит дорогу в Грузию, то и войско Иверийское (Иверия – древнее название Грузии. – Авт.) могло бы найти путь к Таркам". Поражение русских войск и ненадежность союзника на десять лет отвадили Москву от кавказских походов.

Следующая попытка была предпринята в 1605 году. Посол Александра II, грузинский архимандрит Кирилл, жаловался царю Борису Годунову на притеснения, творимые шамхалом, и просил от имени своего царя, чтобы Борис, подобно своему предшественнику, "...держал всю Иверскую землю под своею царскою высокою рукою и в оберегание и в защите от всех недругов". Осенью 1604 года от устьев Терека выступило войско воеводы Ивана Бутурлина, состоявшее из трех стрелецких полков общей численностью 10 тысяч человек. В Терском городке к ним были присоединены, кроме терских (гребенских), донских и яицких (уральских) казаков, также служилые кабардинцы (черкесы) под командованием князя Сунчалея Черкасского и ногайцы. На расходы в походе из казны было выдано 300 тысяч рублей.

Держал всю Иверскую землю под своею царскою высокою рукою и в оберегание и в защите от всех недругов

На первом этапе войны были захвачены Тарки. Правитель Сурхай II бежал, передав полномочия по ведению войны своему младшему брату князю Султан-Муту, которому удалось объединить против неверных почти всех вассальных ханов. Грузинские войска снова не появились. Пока русские укрепляли Тарки, Султан-Муту напал на их тыловые укрепления в Аташе и Сулаке. Воевода Долгорукий отступил из острогов на Терек. Отряд Ивана Бутурлина оказался в Тарки в осаде. Султан-Муту и прибывшие янычары атаковали крепость, но штурм был отбит с большими потерями для обеих сторон. Турецкий паша и шамхал обещали русским беспрепятственный проход на родину. По взаимному соглашению стрельцы, взяв аманата, покинули Тарки и направились к Сулаку.

Но некий священнослужитель-улем освободил шамхала от клятвы, "данной врагу". Заложник оказался не ценным для хана. Кумыки и их союзники бросились преследовать стрельцов и застали последних за Озенскими болотами в устье реки Шура-озень. На привале стрельцы были окружены и внезапно атакованы со всех сторон до того, как войска успели принять боевой порядок и использовать пушки. В итоге многочасовой биты большая часть войска, включая воеводу Ивана Бутрлина и его сына, погибла, а немногие раненые стрельцы были пленены. Проигранное сражение оставило земли нынешнего Дагестана вне влияния Москвы почти на 120 лет. Смута и польские походы сняли с повестки дня вопрос о наступательных колониальных экспедициях царской России в этом регионе. Все ограничилось заселением Терека казачьими поселениями.

"Жертва чистосердечная и правильная"

Тем не менее, желание многих грузинских властителей получать защиту от набегов горцев и нападений персов и осман оставалось одним из элементов кавказской политики. Юго-восточная Грузия, государства Картли и Кахетия, была христианским царством в составе Ирана (Персии). Без согласия Ирана царь Картли-Кахетии Ираклий II в 80-е годы XVIII века решил перейти из-под вассалитета персидских шахов под власть России в пору ее екатерининских побед.

Был подписан Георгиевский трактат, заложен Владикавказ и начато строительство Военно-грузинской дороги из Владикавказа в Тифлис (Тбилиси), куда послали два батальона русских войск. У Персии согласия не спросили, граница оставалась прежней: по Большому Кавказскому хребту к северу от Грузии и по реке Терек. Но погружение в проблемы отношений Грузии и вассальных ханств стали утомлять империю. Тем более, что Тифлис так и не отдал внешнюю политику под управление России, как того требовал трактат. В письме Ираклию царица предложила, чтобы Грузия обезопасила себя "посредством возобновления прежних своих союзов, разрушившихся единственно пребыванием в стране российских войск". Войска вывели в 1788 году.

Нормальная жизнь вассальной Турции западной Грузии (Мегрелия и Имеретия) была по Ясскому трактату гарантирована в 1792 году обещанием Османской империи не предпринимать каких-либо враждебных действий в отношении грузинских земель.

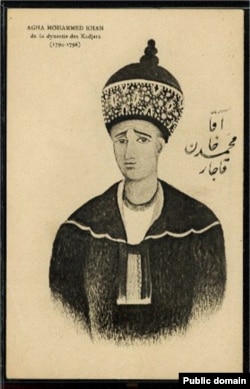

В 1794 году иранский правитель Ага Мохаммед-хан настойчиво предложил восточной Грузии вернуться в подданство Персии. Не получив искомого, он двинул 35-тысячное войско на Тифлис. Пятитысячная грузинская армия под командованием Ираклия II состояла из картлийцев и имеретинцев, другие князья уклонились от участия в сопротивлении персам. Грузинское войско было разбито в битве на Крцанисском поле в предместьях Тбилиси 8-11 сентября 1795 года. Произошло это в тот момент, когда в Петербурге императрица Екатерина откликнулась на просьбу Ираклия о помощи и повелела вернуть русские войска в Грузию. В результате поражения Ираклия город был ограблен персами, сильно разрушен, десятки тысяч людей убиты или уведены в плен. Сам царь спасся, отступив в Телави. Ага Мохаммед-хан предлагал ему перейти в ислам и получить в управление весь Южный Кавказ, но это не привлекло Ираклия.

В 1796 году Екатерина, дабы наказать персидского шаха, посылает на Кавказ армию Валериана Зубова, которая быстро захватывает Дербент, Баку и Кубу. В ноябре 1796 года войска находятся уже у слияния Аракса и Куры, но в этот момент императрица умирает, и проект усмирения Ага Мохаммед-хана закрывается. Вступивший на престол Павел I отзывает армию. В Тифлисе остается небольшой отряд генерала Римского-Корсакова, который был выведен в 1797 году. От нового нашествия персов Грузию спасает гибель грозного шаха, зарезанного собственными слугами.

Судьбу Грузии должна была решить борьба за власть после кончины Ираклия II, последовавшей 11 (22) января 1798 года. Старший его сын Георгий, единственный отпрыск второй жены царя Анны Абашидзе, вступает на престол, опираясь на поддержку Российской империи. Но у Ираклия была и третья жена Дареджан, которая пытается сделать царем своего сына Юлона, которого поддерживает значительная часть дворянства и аристократии. К тому же Георгий серьезно болен. Юлон и его младшие братья отказались признать сына Георгия, Давида, законным наследником. Царь Георгий ХII скончался в декабре 1800 года, и Юлона провозгласили новым монархом, заняв ключевые крепости, хотя законным наследником был Давид XII.

Предоставьте им все мое царство и мое владение, как жертву чистосердечную и праведную

Георгий ХII в сентябре 1799 года указал своему послу в Санкт-Петербурге Гарсевану Чавчавадзе: "Предоставьте им все мое царство и мое владение, как жертву чистосердечную и праведную, и предложите его не только под покровительство Высочайшего Русского императорского Престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство картлосианов (грузин – Авт.) считалось принадлежащим державе Российской с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области". Царь решил отдать Грузию России, но при этом сохранить, ограничив его права, царский род Багратиони как правящую династию: он боялся гибели своих детей и других родственников в смуте. Россия должна была обеспечить не только внешний, но и внутренний мир в Грузии, а с этим было плохо. Младший единокровный брат Георгия, царевич Александр Ираклиевич (от царицы Дареджан), в 1799 году бежал из Тбилиси в Дагестан к Омар-хану. Иранский Фетх Али-шах Каджар признал Александра Ираклиевича вали (правителем) Грузии, обещая ему военную помощь в борьбе за грузинский престол.

Грузинское посольство в июне 1800 года передало Коллегии иностранных дел проект документа о подданстве. Первый пункт гласил, что царь Георгий XII "усердно желает с потомством своим, духовенством, вельможами и со всем подвластным ему народом однажды навсегда принять подданство Российской империи, обещаясь свято исполнять все то, что исполняют россияне". (Именно этот момент упомянул позднее Михаил Лермонтов в поэме "Мцыри": "...Как, удручен своим венцом, такой-то царь, в такой-то год вручал России свой народ"). Царь предлагал вхождение Картли и Кахетии в состав империи на правах автономии – при условии сохранения за самим Георгием XII и его наследниками титула и престола.

В конце сентября 1800 года в Тифлис прибыл русский полк. 7 (18) ноября того же года два русских полка под командованием генерала Ивана Лазарева совместно с грузинскими отрядами у селения Какабети нанесли поражение вторгшимся в Грузию отрядам аварского Омар-хана и царевича Александра Ираклиевича. Первый был ранен и отступил в горы, второй – ушел в Дагестан. Персидский шах Фатх Али отменил вторжение в Грузию.

18 (30) января 1801 года в Петербурге был обнародован манифест Павла I о присоединении Грузии. "Сим объявляем Императорским нашим словом, что по присоединении Царства Грузинского на вечные времена под державу Нашу не только предоставлены и в целости будут … все права, преимущества и собственность законно каждому принадлежащая, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные Российские по милости наших предков и Нашей наслаждаются под покровом Нашим". 16 (28) февраля 1801 года манифест оглашен на русском и грузинском языках в Сионском соборе Мцхеты. В апреле 1801 года сын Ираклия II царевич Юлон вместе с младшим братом Фарнавазом ушел из Тбилиси в западную Грузию, во владения имеретинского царя Соломона II, поддерживавшего этого беглеца в борьбе за трон. Междоусобица росла: Давид ХII формально находился на престоле, но два его дяди выступали против него: Юлон из Имеретии при поддержке Турции, а из Дагестана Александр – под патронатом Персии.

"Не для приращения сил, не для корысти"

Императору Александру I, вступившему на российский престол после гибели Павла I в марте 1801 года, пришлось принимать решение о том, одобрить ли манифест недавно убитого отца. Его молодые друзья во время заседания Непременного совета выступали против присоединения Грузии, а ветераны-вельможи – за, ради чести и достоинства империи и богатых медных рудников. Выбор перед царем был таков: оставить Грузию в хаосе, но полностью независимой, или брать ее на попечение, инкорпорировав в империю.

Летом 1801 года был готов доклад императору авторства Александра Воронцова и графа Виктора Кочубея – с негативными выводами. Надо заняться внутренними делами России, план завоевания берега Каспия уже не актуален, а вопрос о Грузии был его частью. Единодушное желание грузин к соединению с Россией сомнительно, а рудники Грузия и так предлагает к совместной разработке. Александр посылает в Грузию генерала графа Карла Генриха фон Кнорринга, чтобы выяснить настроения грузин. Пробыл он в Грузии три недели и к августу сделал в докладе свои выводы: без поддержки России Грузия не устоит, грузины массово хотят принятия русского подданства.

На заседании Совета столкнулись две точки зрения. Кнорринг и сторонники расширения империи выступали за то, чтобы не дать Турции или Персии захватить Грузию и защитить ее от набегов горцев. Противники, тот же Кочубей, указывали на риск изменения границ, нарушение легитимистских принципов в силу отстранения правящей династии и предлагали сохранить Грузию как вассала России. Они остались в меньшинстве. Активно агитировал за присоединение граф Валериан Зубов.

На "негласном комитете", собрании друзей царя, Кочубей и Воронцов предложили выбрать на царство одного из грузинских царевичей, а остальных отправить в Россию, назначить русского министра при царе, фактически создав должность опекающего вице-короля Грузии. Комитет был против простого присоединения страны, но Александр I посчитал нужным пойти по пути, предложенному имперской партией, видимо, считая защиту христианского народа путем его вступления в подданство России более эффективной, чем в вассальном варианте. Мнением грузинских посланцев в Петербурге не особо интересовались, к совещаниям не звали, процедуру "добровольного" соединения с ними не обсуждали, воспринимая послов как не более чем лоббистов интересов династии Багратиони. Похоже, что в пользу присоединения Грузии работал и фактор предстоявшей коронации российского императора: его решение по Грузии выглядело одним из украшений этой важной церемонии.

Мнением грузинских посланцев в Петербурге не особо интересовались, к совещаниям не звали, процедуру "добровольного" соединения с ними не обсуждали

12 (24) сентября 1801 года в Москве в дни коронации Александр I объявил Картли-Кахетинское царство Грузинской губернией Российской империи. Императорский манифест "К грузинскому народу" был подготовлен Платоном Зубовым, последним фаворитом бабушки Александра императрицы Екатерины II, что символизировало преемственность политики. Причины этого акта манифест формулировал красиво: "…Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так обширнейшей в свете Империи, приемлем мы на себя бремя управления Царства Грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращении их скорбей, учредить в Грузии прямое правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона".

Также в сентябре 1801 года был издано "Постановление внутреннего в Грузии управления", согласно которому главнейшей задачей являлось присоединение других политических единиц Закавказья, освоение природных богатств Картли-Кахети, сбор налогов, соблюдение правопорядка. Правление грузинских царей было заменено правлением Верховного Грузинского Правительства, первым главнокомандующим Грузии назначен генерал-лейтенант Карл фон Кнорринг.

Царевича Давида XII генерал Кнорринг свел с престола. Власть была передана правительству Грузии во главе с генералом Иваном Лазаревым. В апреле 1802 года манифест императора был зачитан для принесения присяги в Сионской церкви Тифлиса. К присяге были приведены царевичи, католикос (глава Грузинской церкви) и все сословия Картли-Кахети. Они под давлением дали клятву верности императору. Дело в том, что Кнорринг окружил на всякий случай собор войсками и требовал почти что силой присутствия на присяге, что вызвало недовольство и уход с церемонии многих ее участников. Иные отказники были генералом арестованы.

"Установляемый для счастья их порядок"

В июне 1802 года персидский Фетх Али-шах Каджар объявил царевича Юлона царем Грузии. В июле 1802 года в Кахетии, в окрестностях Келменчаури, несколько тысяч жителей Кизики провозгласили восстановление независимости Грузии. Среди них были царевичи Вахтанг Ираклиевич, сын Ираклия II, и Теймураз Георгиевич, сын Георгия XII. Они рассчитывали, что царь Имеретии Соломон II, хан Гянджи, Ахалцихский паша и лезгины начнут совместный поход против русских войск в Картли-Кахети, чтобы возвести на престол Юлона. Но претендент не собрал достаточно сил для военной акции. Царевич Александр не рискнул вступать в Кахетию с севера. Тогда кахетинские князья сочли бесполезным сопротивляться русским войскам и распустили собравшийся в Келменчаури сход. Они были арестованы, но помилованы в обмен на принесение присяги русскому царю.

Сообщения о беспорядках в Грузии дошли до императора. По указу от 11 (23) сентября 1802 года Кнорринга на посту главнокомандующего в Грузии сменил грузин по происхождению князь Павел Цицианов, который был назначен также инспектором пехоты на Кавказе и Астраханским военным губернатором. Александр I указал своему новому главнокомандующему: "Между первейшими обязанностями Вашими поставите Вы принять все убеждения, настояния и, наконец, самое понуждение к вызову всех неспокойных царевичей, а особливо царицы Дарьи (вдова Ираклия II – Авт.) в Россию. Меру сию считаю я главною к успокоению народа, при виде их замыслов и движений, не перестающего колебаться в установляемом для счастья их порядке". Важно было лишить массы лидеров, и это было исполнено.

Все царевичи-претенденты на престол, находившиеся в досягаемости русской власти, один за другим были отправлены из Грузии в Россию, в том числе и назначенный, но не коронованный Давид ХII. Генерал Тучков писал: "В Тифлисе же приказал он [Цицианов] тайно генералу Лазареву в ночное время окружить войском дворец царя Давида XII, арестовать его и с сильным прикрытием вывезти в пределы России. Это исполнено было без больших трудностей". Давид под военным сопровождением был доставлен в Санкт-Петербург в феврале 1803 года, где жил на императорской пенсии, занимался литературным и научным творчеством, с 1811 по 1819 год заседал в сенате Российской империи.

Его мать, вдовствующая царица Мариам, чтобы не ехать в Россию, собиралась скрыться в Хевсурии. Узнав об этом, Цицианов приказал генералу Лазареву отвезти царицу в Петербург, при необходимости взяв ее под караул. Иван Лазарев через переводчика имел бурный спор с Мариам. Она сделала вид, что согласна ехать, но при угрозе отправить ее силой нанесла генералу смертельный удар кинжалом. А ее дочь царевна Тамара чудом не убила, тоже кинжалом, тифлисского полицмейстера, которого заслонили штыками солдаты.

Российские власти не стали накалять страсти. 22 апреля (4 мая) 1803 года прошли торжественные похороны генерала Лазарева в тифлисском Сионском соборе. Мариам, царевна Тамара и все малолетние дети царицы были отправлены в Россию. Царским указом Мариам, Тамара и дети были помещены на жительство в Белгородском Рождественском монастыре, на содержании в 14 тысяч рублей в год, а в 1811 году помилованы царем и отпущены из обители с проживанием в Москве. Дети еще раньше были отправлены в Петербург учиться в кадетских корпусах.

Деятельному правителю Цицианову сопутствовал успех. В декабре 1803 года к России была мирно присоединена Мегрелия, а в апреле 1804-го – Имеретия. Царевич Александр, организуя набеги, дал Цицианову повод направить войска в Балакенский султанат и захватить его. Каждая удача давала генералу повод для походов в защиту новых границ Грузии.

Целью следующей экспедиции стала Гянджа. От правившего там Джавад-хана Цицианов потребовал перейти в подданство России, поскольку ханство когда-то подчинялось Грузии, а в 1795 году участвовало в походе на Тифлис. Захват территорий теперь объяснялся генералом желанием обезопасить Грузию. Джавад-хан капитулировать отказался, надеясь на укрепления Гянджи и помощь Персии. Цицианов предложил хану сдать крепость, стать данником России, но продолжать править Гянджой, и вновь получил отказ. В декабре русские осадили крепость, а 3 (15) января 1804 года взяли ее казавшиеся неприступными стены штурмом. Сами они потеряли несколько сот человек, а гянджинцев погибло полторы тысячи. Пал в бою вместе со средним сыном и сам Джавад-хан. Более пятисот мирных жителей, нашедших убежище в мечети, были перебиты: якобы солдаты увидели в толпе горцев и устроили резню.

Окружить войском дворец царя Давида XII, арестовать его и с сильным прикрытием вывезти в пределы России

Цицианов переименовал Гянджу в честь императрицы Елизаветы, жены Александра I – в Елизаветполь. Ханство было ликвидировано, его территория в статусе округа присоединена к Российской империи. Многие правители кавказских ханств и княжеств были вынуждены после захвата Гянджи искать покровительства России, боясь потерять все и желая сохранить власть, став вассалами императора 20 апреля (2 мая) 1804 года Цицианов ввел войска в Имеретию и 25 апреля заставил царя Соломона II подписать трактат о российском протекторате над его страной (Элазнаурский трактат). В июне 1804 года Имеретия была официально принята в подданство России. Мингрелия и Гурия, бывшие от нее в зависимости, также были объявлены вступившими в состав империи. Но Имеретия была подчинена как вассальное государство пока что во главе с прежним царем и управлялась традиционным способом, поскольку здесь не было запутанной борьбы за власть между престолонаследниками.

Весной 1804 года Цицианов пытался присоединить Нахичеванское ханство. В мае он предложил правившему там Келб-Али-хану условия перехода под власть России: допустить гарнизон в крепость Нахичевань и согласиться на выплату 80 тысяч дани в год. Взамен Келб-Али-хан и его наследники признавались полноценными правителями, теряя лишь возможность выносить смертные приговоры. Россия обязывалась охранять Нахичевань от посягательств извне. Это было явное головокружение от пришедшей удачи.

Однако успех с взятием Гянджи означал, что Персия будет вести упорную войну с Россией как с экзистенциальной угрозой. В марте 1804 года персидский властитель Фатх Али-шах Каджар собрал свою армию. В апреле шах и его старший сын Аббас-Мирза пересекли Аракс, войдя в Нахичевань, и двинулись в сторону Эривани (Еревана), навстречу Цицианову, который угрожал хану Эриванскому. В конце июня 1804 года Цицианов нанес поражения персам во главе с Аббас-Мирзой при Эчмиадзине и Канагире. Не выдержав удара, персидская армия бросилась в бегство, оставив множество трофеев: огромные запасы провианта, несколько десятков верблюдов, сто пудов пороха. Русские также захватили 4 знамени и 4 фальконета. При этом они потеряли всего одного человека убитым и 37 ранеными.

Цицианов осадил Эривань. В июле его войска отразили попытку персов деблокировать город. Армия оказалась под ударом: с одной стороны наступала шахская конница, с другой совершил вылазку эриванский гарнизон. Однако в сражении русские разгромили персов. Но 4 (16) сентября 1804 года из-за нехватки продовольствия и угрозы коммуникациям с Тифлисом Цицианов снял осаду и вернулся в Тифлис. Главной причиной было восстание в Горной Картли в мае 1804 года. Горцы призвали возглавить выступление царевича Юлона, но по пути в Картли в конце июня он был пленен русским отрядом, а позже был отправлен в Тулу. Его брат Фарнаваз и сын Леон через Персию добрались до цели, но восстание не удалось, хотя помогло персам сохранить Нахичевань и Эривань.

В 1805 году персидская армия предприняла поход в Грузию с целью полностью выбить русских из Закавказья. Однако персидские войска в июле в ходе боев у Шах-Булаха и Аскерана были остановлены и отброшены и наконец разбиты в сражении при Дзегаме. В мае Цицианов, двинув войска, склонил к принятию российского подданства Карабахское и Шекинское ханства, а в декабре и ширванский правитель Мустафа-хан подписал аналогичный договор. Зона российских владений на юго-востоке Кавказа все расширялась. Хотя были и провалы: попытка Каспийской флотилии заставить бомбардировкой в августе-сентябре 1805 года сдаться крепость Баку оказалась неудачной. Под огнем кораблей ее бастионы устояли, военные суда отступили.

Последний бросок на юг

Экспансия, начатая Цициановым, была рискованной. Он втянул Российскую империю в войну с Персией, началась война и с Османской империей, причем в тот момент, когда главной угрозой был Наполеон. Но Александр I одобрил имперскую политику, присоединяя и тех, кто подданным России быть никак не собирался.

В декабре 1805 года Цицианов предпринял поход на Баку. 30 января (11 февраля) 1806 года русский отряд в 2 тысячи штыков и сабель подошел к крепости. Вместе с ним к городу прибыла Каспийская флотилия и высадила десант. Цицианов потребовал от бакинского хана Хусейн-Кули сдать крепость русским. 8 (20) февраля должна была произойти церемония передачи ключей от ворот Баку. В сопровождении подполковника князя Элизбара Эристова и одного казака Цицианов подъехал к стенам города для принятия ключей. Когда Хусейн-Кули вручал ему их, двоюродный брат хана Ибрагим-бек выстрелом из пистолета убил Цицианова. Погиб и князь Эристов. Обезглавив генерала, его голову Хусейн-Кули отослал персидскому шаху, тело же Цицианова было зарыто у ворот. Потеряв командующего, русский отряд Завалишина отступил. В октябре 1806 года, когда войска под командованием генерала Булгакова снова подошли к Баку, Хусейн-Кули бежал, а его ханство было присоединено к Российской империи. Тело генерала от инфантерии Цицианова перезахоронили в Сионском соборе Тифлиса.

Командование на Кавказе принял генерал Иван Гудович, чьи войска разгромили в Карабахе армию наследника иранского престола Аббас-Мирзы и подчинили Дербентское и Кубинское ханства. Война сопровождалась трагическими событиями. Как гласит донесение в июне 1806 года, якобы заподозрив измену и возможность сдачи персам Шуши, "подполковник Лисаневич и бывший с ним майор Джораев, без побудительных причин, с отрядом егерей учинили нападение на Ибрагим-хана Шушинского". Егеря убили безоружного правителя Карабаха, его жену, троих детей и свиту – всего 35 человек. Ибрагим-хан в конце мая 1805 года присягнул императору и высочайшим указом ему было присвоено звание генерал-лейтенанта русской армии. Он вел себя достаточно свободно, но на сторону персов не переходил. Лисаневич попал под следствие, судя по биографии, наказан не был, дослужился до чина генерал-лейтенанта…

Генерал Гудович пытался заключить мир с Персией на основе ее отказа от территории к северу от Аракса и Куры, поскольку они, по его мнению, "имели малую ценность". От такого варианта персы отказались, рассчитывая на союз с Турцией. Но Гудович на реке Арапчай около Гюмри 18 (30) июня 1807 разбил 20-тысячную турецкую армию Юсуф-паши, не дав ей соединиться с персами. Персидские войска, стоявшие приблизительно в 20 верстах от поля боя, отступили, и вторжение в Грузию было предотвращено. Вскоре после этого с турками было заключено перемирие. В 1808 году Гудович взял Эчмиадзин. Осада Эривани в ноябре-декабре опять была неудачной: русские потеряли 315 человек убитыми и 970 ранеными и вынуждены были отойти в Грузию.

В 1809 году из-за болезни Гудовича его сменил Александр Тормасов. Из-за нехватки войск он перешел к обороне. Попытки персов прорваться к Гяндже были отбиты. Одновременно в Тавризе (Тебризе) начались мирные переговоры с Аббасом-Мирзой. Россия хотела получить Эриванское и Нахичеванское ханства. С сентября 1809 года действовало негласное перемирие.

В июне 1810 года войска генерала Петра Котляревского взяли поселок Мегри на пересечении важных дорог, ведущих в Карабах и Тебриз, а затем в июле малыми силами отбили наступление 7-тысячной персидской армии. Победа сил Тормасова под Ахалкалаки в августе 1810 года снова не позволила персам соединиться с турками. В 1812 году русские отряды, ослабленные переброской сил в связи с войной с Наполеоном, отбивали набеги на Карабах. В феврале 1812 года при Султанабуде персы, при значительном превосходстве в силах, смогли разбить русский отряд, остатки которого капитулировали. Персидские войска вошли в Карабах, но взять Шушу, обороняемую русскими, не смогли, и, избежав сражения с подходившими войсками генерала Котляревского, отступили за Аракс. Интенсивность войны была низкой, поскольку велись мирные переговоры.

В августе 1812 года Аббас-Мирза возобновил боевые действия, и 9 августа сардар Эмир-хан взял Ленкорань. Русский гарнизон из 400 человек укрепился на косе Гамушеван и при помощи пушек флотилии отбил атаки персов. В декабре наместник Николай Ртищев отправил отряд Котляревского в Талышское ханство. Котляревский, деблокировав гарнизон Гамушевани, осадил Ленкорань. 1 (13) января 1813 года крепость была взята штурмом после артобстрела с кораблей. Сам Котляревский в самом начале штурма получил тяжелые ранения двумя пулями в голову. Русская армия потеряла убитыми и ранеными 41 офицера и 909 солдат, то есть более половины отряда. Персидский гарнизон численностью до 4 тысяч человек во главе с Садык-ханом погиб почти полностью. Теймур-бек писал: "Ожесточение русских достигло высшей степени озлобления и мести – всякое живое человеческое существо, встречавшееся на пути рукопашной битвы, погибло под штыками и шашками свирепевших солдат…". Эта кровавая последняя победа генерала Котляревского привела русских и персов за стол переговоров.

Ожесточение русских достигло высшей степени озлобления и мести

Начатая после присоединения Грузии Цициановым война оказалась долгой. Погибли тысячи людей. Россия завоевала населенное разными народами пространство, которое долго не могла осваивать, переложив бремя управления на местных феодалов при номинальном военно-полицейском контроле своих управленцев.

Только 12 (24) октября 1813 года был подписан Гюлистанский мир. Персия признавала переход к Российской империи Дербентского ханства, Картли, Кахетии, Мингрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии, половины восточной Армении и части современного Азербайджана, где располагались ханства: Бакинское, Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Кубинское и Талышское. Россия получила исключительное право держать на Каспийском море военные корабли. Персия заключила мир, но ждала возможности для реванша, которого она неудачно пыталась добиться в 1820-е годы. Тогда Россией была завоевана восточная Армения и начались в полную силу бесконечные войны с горцами Северного Кавказа.